こんにちは。保険代理店サークルの菊地です。

令和6年5月に改正された育児・介護休業法が令和7年4月1日から施行されます(一部は令和7年10月1日から施行)。

今回のコラムでは、育児・介護休業制度の何が変わるのかを制度の利用者目線で詳しく解説します。育児休業制度には新しくできる給付金もありますので、手取り額がどれだけ増えるのかについても触れています。

育児休業制度で変わること

育児休業制度は育児と仕事を両立するために、休業・時短勤務・残業免除などいろいろな働き方ができる制度です。子育て中の労働者であれば男性・女性どちらも利用できます。

新しくできる制度は?

育児休業制度で令和7年4月1日から変わることは次のとおりです。

- 子の看護休暇を利用できる範囲が拡大されます。まず、対象となる子どもの年齢が小学校3年生の修了まで延長されました。次に、休暇取得の理由に学級閉鎖で子どもが登校できないとき、子どもの入園式・入学式や卒園式といったセレモニーのときが追加されます。さらに、これまで除外されていた継続雇用期間6カ月未満の労働者も『子の看護等休暇』を取得できるようになりました。

- 残業の免除が受けられる対象になる子どもの年齢が、小学校就学前までに拡大されます。

- 短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加されます。これは3歳未満の子どもがいる労働者が対象です。これにより、事業主のテレワーク導入も努力義務になります。

- 育児休業の取得率の公表が、従業員数が300人を超える企業に義務化されます。

新しくできる給付金は?

現在、育児休業制度を利用している人は育児休業給付金・出生時育児休業給付金が受け取れます。この2つの受給額は休業前の賃金の67%です。

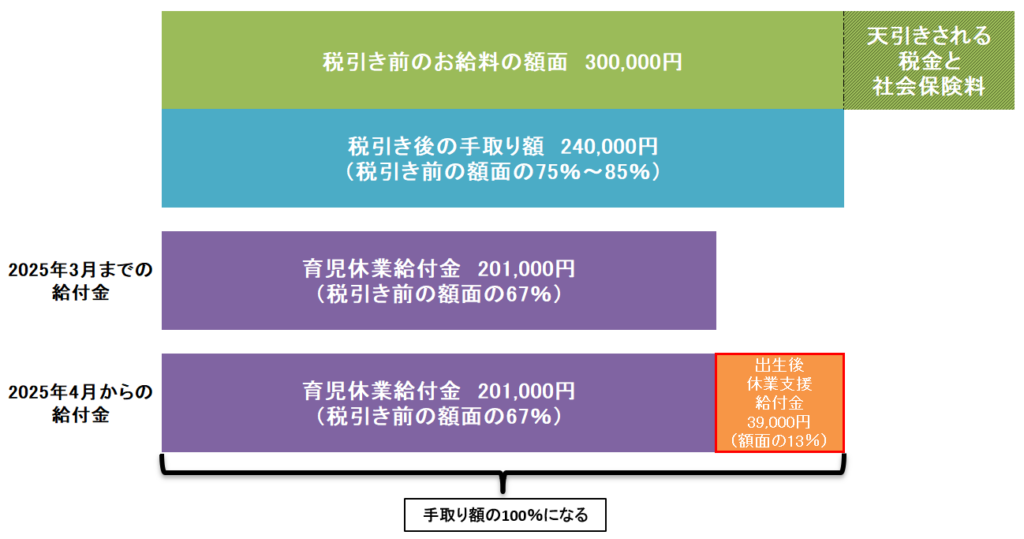

例えば税引き前の額面給与が30万円の人の場合、現在の給付金だけだと手取り換算で8割程度しか受給できませんが、今回新設される出生後休業支援給付金によって手取り額の100%を受給できるようになります。

令和7年4月1日からできる新しい給付金は次の2つです。受給要件が少し細かいので、自分が該当するか分からない場合は勤務先に確認してみましょう。

- 出生後休業支援給付金:両親ともにそれぞれ14日間以上の育児休業を取得している人が受け取れます。両親の一方が就労していなかったり自営業者だったりする場合は、雇用保険の被保険者であるもう一方が14日以上の育休を取れば受給できます。

受給するための要件は、育休の開始日前2年間にお給料が支払われた労働日数が11日以上ある月(または給料支払いの基礎となる時間数が80時間以上の月)が12か月以上あることです。

契約社員や派遣社員など雇用期間に定めがある人の場合は、子どもが生まれた日から起算して8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないことが条件です。

さらに、育休中に就業していた場合、その就業日数が最大10日以下であることも条件です(10日を超える場合は、就業時間数が合計80時間以下であること)。

受給できる額は前述のとおり休業前の賃金の13%、受給できる期間は最大28日間です。つまり、上記の育児休業給付金・出生時育児休業給付金と合わせると、休業前の賃金の67%+13%=80%、手取り換算で100%が受給できます。両親ともに育休取得が条件なので、もちろん両親それぞれが受給できます。

*参考:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続

- 育児時短就業給付金:2歳未満の子どもの育児のために時短勤務をしていて賃金が低下している人が受け取れます。受給できる額は休業前の賃金の10%です。

受給するための要件は、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、同一の子どもについて育児時短就業を開始しているか、育休の開始日前2年間にお給料が支払われた労働日数が11日以上ある月(または給料支払いの基礎となる時間数が80時間以上の月)が12か月以上あることです。

*参考:厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続

介護休業制度で変わること

介護休業制度は、常時介護が必要な家族のために長期の休業・数日の休暇・時短勤務・残業免除などいろいろな働き方ができる制度です。もちろん男性・女性どちらも利用できます。

新しくできる制度は?

介護休業制度で令和7年4月1日から変わることは次のとおりです。

- 介護休暇を取得できる労働者の範囲が拡大されます。これまで除外されていた継続雇用期間6カ月未満の労働者も介護休業を取得できるようになりました。

- 事業主は、介護両立支援制度等の申出がしやすい雇用環境整備の措置を講じなければならなくなります。

- 事業主は、介護に直面した労働者への個別の周知と意向確認を行わなければならなくなります。

- 事業主は、介護に直面する前の早い段階に、労働者への情報提供を行わなければならなくなります。早い段階の対象となる労働者とは、年齢が40歳等と定義されています。

- 事業主のテレワーク導入が努力義務になります。

最後に

育児休業法は平成4年4月1日に、介護休業法は平成7年10月1日に施行され、これまでも何度も改正されてきました。

子育てや介護が終わっても自分自身の人生はまだ残っていますから、仕事を辞めるリスクを背負わずに家庭と仕事を両立できれば、結果的に労働者も企業もwin-winの関係になれるのではないでしょうか。

個人的には、授業参観や親子遠足などのイベントも子育て休暇として認められればいいなと感じました。

サークルでは、育児・介護をサポートする公的保障や民間保険の相談を承っております。ホームページのお問い合わせまたはお電話で来店予約できますので、お気軽にご相談ください。